【エリートツリーの基礎知識】花粉対策にも!特定母樹との違いや普及の現状、メリットは?

2025/07/10

近年、林業界で注目される「エリートツリー」。簡単にいえば、「初期成長が早く、材質や通直性が良い、選ばれて育成された木」のこと。似た言葉には「特定母樹」もある。今回は、エリートツリーと特定母樹の普及が望まれる背景から定義、そして普及の現状を簡潔に紹介したい。

1.エリートツリーとは

2.なぜ注目? エリートツリー普及のメリット

3.エリートツリーと特定母樹の違い

4.特定母樹による再造林の推進

5.エリートツリー普及の現状と課題

エリートツリーとは

林業界で近年、エリートツリーが脚光を浴びている。

森林総合研究所林木育種センターによると、エリートツリーは以下のように定義されている。

「各地の山で選抜された精英樹(第1世代)の中でも、特に優れたものを交配した苗木の中から選ばれた、第2世代以降の精英樹の総称です。主に成長性が改良されており、特に初期成長の早さが特徴です。材質や通直性にも優れています。」

簡単にいえば、「初期成長が早く、材質や通直性が良い、選ばれて育成された木」のこと。

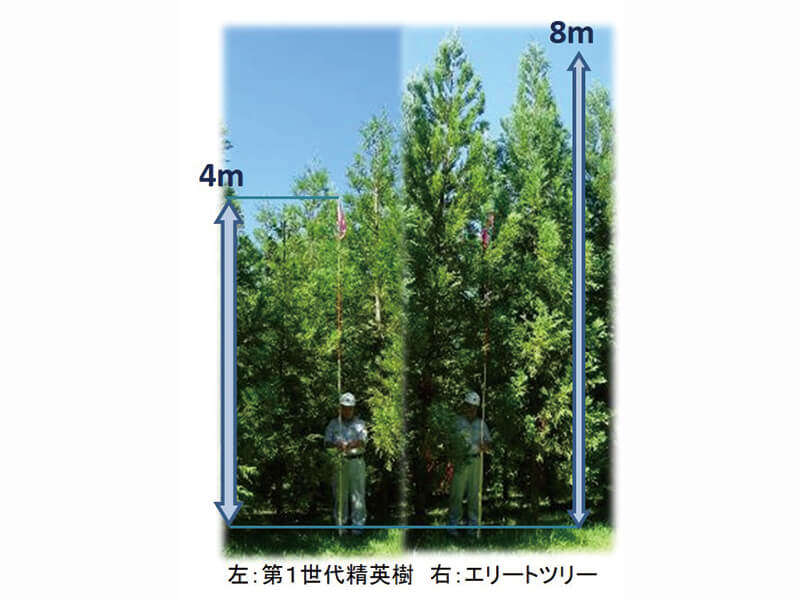

エリートツリーはこれまでの品種と比較して、成長が圧倒的に早いのが特徴。

関東育種基本区における、第1世代精英樹(左)とエリートツリー(右)の写真。植栽後7成長期年後の様子。

説明にある「精英樹」とは、日本全国各地の山で周囲の大木3本と比較して成長や通直性などで優れている、などの特性を見出され、その山の“精英”として選ばれた木々のことだ。これを行う精英樹選抜は1954年に始まり、スギ、ヒノキ、カラマツなど、約9,000個体を選抜してきた。以降、交配・選抜を繰り返して選ばれたのが第2世代精英樹であり、これがエリートツリーと称されている。

なぜ注目?

エリートツリー普及のメリット

エリートツリーが近年注目されている理由の1つとして、伐採・再造林が進みにくい現状が挙げられる。立木販売収入よりも造林コストが高いから、端的に言えば、いくら伐採しても儲からないし、再造林する意欲がわかない。

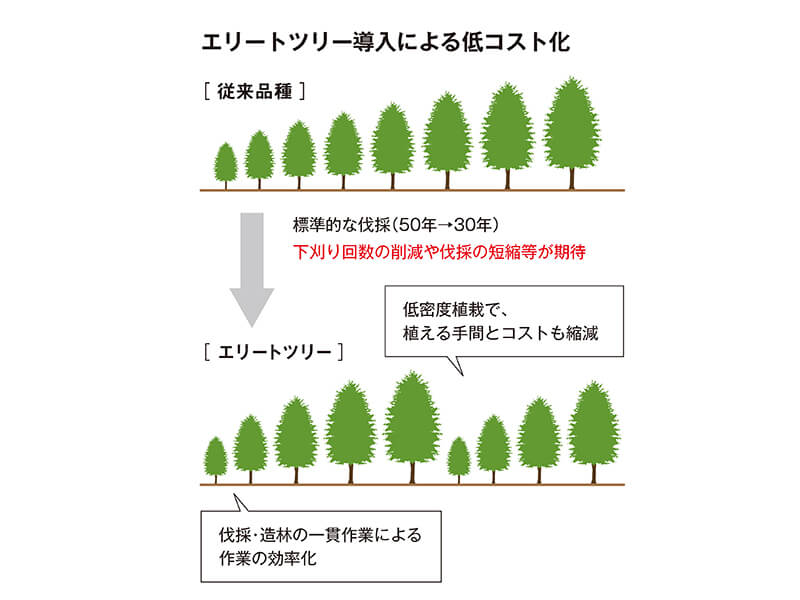

現状を変えるには、立木単価を上げるか、生産効率を高める必要がある。エリートツリー・特定母樹は後者=「生産効率を高める手段」として期待されている。

エリートツリー・特定母樹は、材質と通直性が良く、一定の立木販売収入を見込むことができる。また、成長が早く、下刈り作業の削減、伐期短縮を実現することで林業の生産性を向上させる。

森林の樹木が若返ることで、パリ協定における森林吸収量の目標達成、カーボンニュートラルの実現に寄与することもできる。さらに特定母樹は「雄花着花量が少ない=花粉量の多い樹木が減っていくこと」になるため、スギ花粉発生源対策としても有望視されている。

エリートツリーと特定母樹の違い

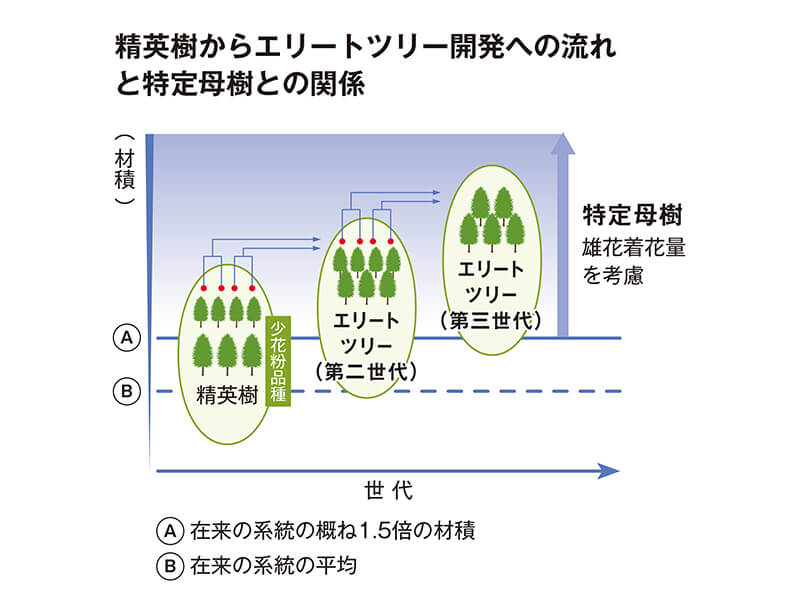

「特定母樹」とは、エリートツリーのなかでも、以下のような特性を持つもののこと。エリートツリーより雄花着花量の基準が厳しく設定されているのが特徴だ。

• 特に成長が良い:在来の系統の概ね1.5倍の材積

• 木材としての特性に優れる:材の剛性が同様林分の平均以上

• 真っ直ぐである:採材に支障がない幹の通直性を有する

• 雄花着花量が少ない:花粉量が通常のスギの半分以下

これら基準を満たす樹木は、後述する間伐等特措法により、「特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であって、成長に係る特性の特に優れたもの」と定められている「特定母樹」として、農林水産大臣から指定される。

特定母樹による再造林の推進

「間伐等特措法」は、京都議定書の第一約束期間における森林吸収量の目標達成に向けて、2012年度までの間における森林の間伐等の実施を促進するため、特別の措置を講ずることを内容として、2008年5月16 日に新法として公布・施行された。

その後、京都議定書第二約束期間、パリ協定に基づく日本の目標期間に合わせて、2013と2021年に、それぞれ改正・延長されている。現行法は、2030年度までの間における間伐等の実施や特定母樹の増殖等に関する措置が定められている。

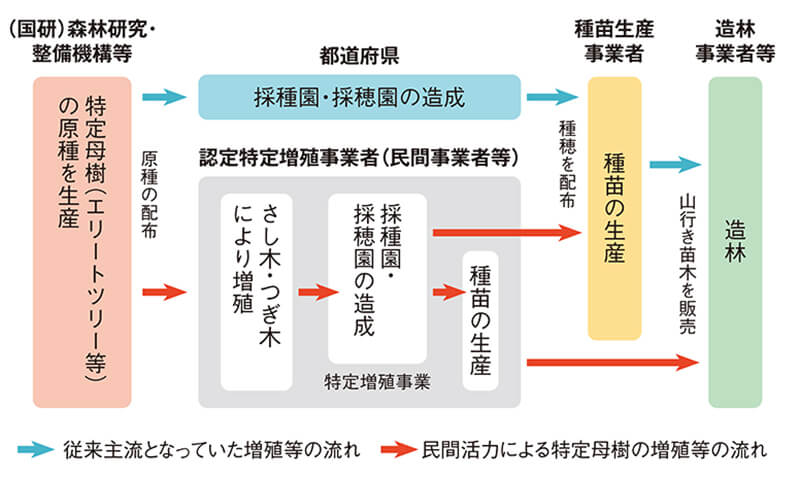

2013年の改定において、特定母樹による再造林に向けた民間活力導入のため、民間事業者による「特定増殖事業」(都道府県が認定)が新設された。これまで都道府県のみが担っていた増殖、採種園・採穂園の造成、種苗の生産を、民間事業者等が実施できるようになった。

エリートツリー普及の現状と課題

農林水産省の「みどりの食料システム戦略」では、エリートツリー等の成長に優れた苗木の活用について、2030年までに林業用苗木の3割、2050年までに9割以上を目指すという目標が掲げられている。

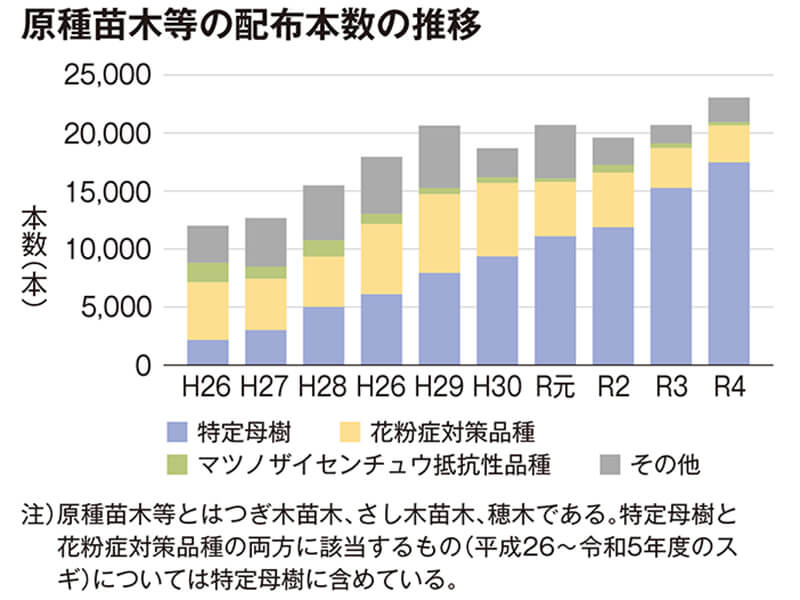

林業用苗木のうちエリートツリー等の苗木の割合について、2020年の実績値は約5%(304万本)。苗木生産までに10年程度の期間を要することから、目標の達成のためには、エリートツリー等の採種穂園の造成を加速化させるとともに、成長に優れた品種の種穂の確保や、優良種苗生産施設の整備・高度化を進め、苗木の増産を図る必要がある。

森林研究・整備機構による品種の開発及び原種苗木増産施設の整備を進めるとともに、都道府県等に対する採種穂園整備や、苗木生産事業者に対するコンテナ苗生産施設等の整備・技術研修への支援等が実施されている。

DATA

参考:エリートツリーの開発, 森林総合研究所林木育種センター

文:川島礼二郎

FOREST JOURNAL vol.24(2025年夏号)より転載