【エリートツリー・特定母樹の最新動向】特定母樹の原種苗木を大量生産! 少花粉スギ等の普及加速へ

2025/08/15

エリートツリーが今、普及しようとしている。原種の生産・配布を担う林木育種センターでは、エリートツリー等の再造林を加速するため、急ピッチで原種増産体制を確立していた。

関連記事:【エリートツリーの基礎知識】花粉対策にも!特定母樹との違いや普及の現状、メリットは?

1.優れた品種の開発と保存が林木育種センターの役割

2.エリートツリー等の開発経緯

3.地道な作業を積み重ね生み出されるエリートツリー

4.スギ特定母樹の原種苗木を大量生産

5.ハウス内の二次増殖は木製ハウスで行う

6.ハウス内環境を見える化オフグリッド化も実現

優れた品種の開発と保存が

林木育種センターの役割

林木育種センター(以下、同センター)は、森林総合研究所の一部門だ。1957年に国立中央林木育種場としてスタートした組織が、2007年に森林総研と統合され、今に至る。

同センターは、日本の林木の育種と遺伝資源の収集・保存を担っている。優れた品種を開発することと、品種を保存すること、が主な仕事。日本全国で優れた品種を開発するため、北海道・東北・関東・関西・九州に育種場等を設置している。この育種場等で、エリートツリー等の優れた品種が開発され、林業の現場で再造林に利用されている。

特定母樹の原種苗木を早期に都道府県等に供給できるようにする原種増産施設。

エリートツリー等の

開発経緯

今、同センターでは何を行っているのだろう? 教えてくれたのは、育種部育種第二課長の田村明さんだ。

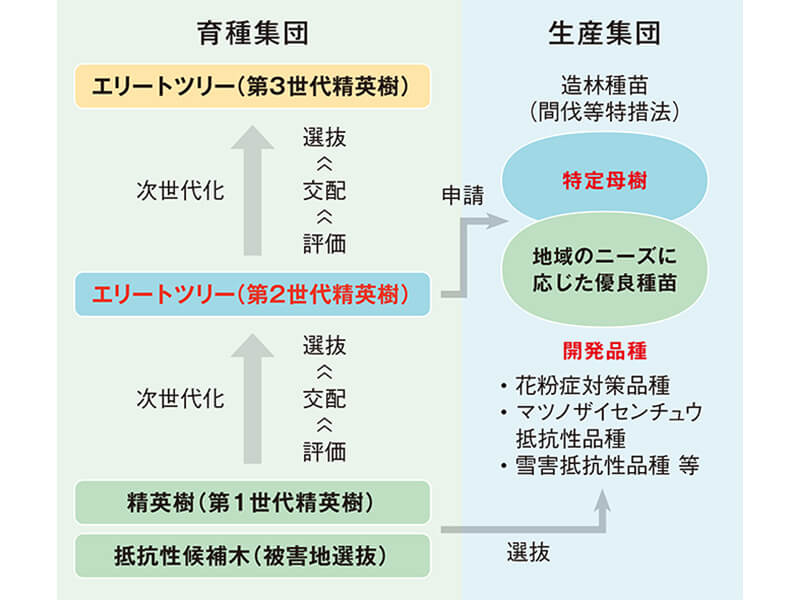

「まずは、エリートツリーの開発の経緯からお話しましょう。エリートツリー等の源流にあたる精英樹を選抜・育種する事業が始まったのは1954年です。日本各地の山のなかから、周囲の大木3本と比較して成長の早さや通直性などが優れている木を、その山の精英樹とし選び、集めました。これが第1世代の精英樹で、スギ、ヒノキ、カラマツなど、約9000本にもなります」。

第1世代の精英樹を調査・検定するため、全国に約1800ヶ所、2400haもの検定林が設定されたという。こうして生み出された第1世代の精英樹は、今も同センターの圃場に植えられており、更なる選抜に利用された。

「この第1世代の精英樹のなかで、特に優れた特性を持つ精英樹を掛け合わせて生まれたのが、第2世代の精英樹。これがエリートツリーと呼ばれるものです。精英樹同士9000以上の交配組み合わせ、20万個体以上のなかから選抜したものです。これを行うための検定林を全国に141ヶ所、83ha造成しました」。

育種場では、優良品種を開発するため、スギ精英樹の人工交配を実施。

エリートツリーの開発には、途方もない時間と労力がかけられてきたことがわかる。こうして開発されたエリートツリーは、スギ、ヒノキ、カラマツ、トドマツを合わせて1195系統にもなる。

エリートツリーは、乱暴に言ってしまえば、成長の良い木を中心に選抜されてきた。その延長線上にあるのが特定母樹だが、そこには時代が進むなかで新たにでてきた花粉が要件として加わった、と考えれば良さそうだ。

「特定母樹とは、特に優良な種苗を生産するための種穂の採取に適する樹木であり、基準を満たした樹木を農林水産大臣が指定します。これを増殖して、全国の再造林を促進しようとしています。これまでに、特定母樹は538品種が指定されているんですよ」と、田村さんは教えてくれた。

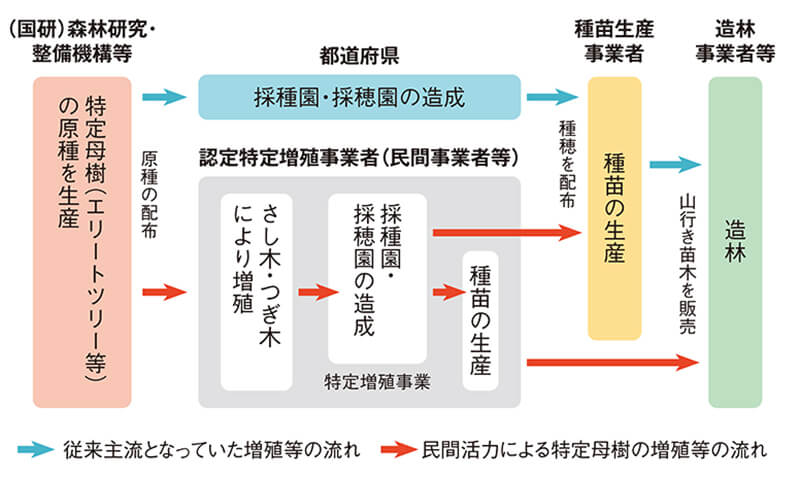

特定母樹の普及体制

2013年に間伐等特措法が改定。特定母樹の増殖、採種園・採穂園の造成、種苗の生産は、都道府県だけでなく民間事業者による「特定増殖事業」(都道府県が認定)で実施される。

地道な作業を積み重ね

生み出されるエリートツリー

農業分野における品種開発では、盛んにDNAマーカーが利用されている。同センターでも品種開発にDNAマーカーも利用しながら、樹木の交配・選抜を繰り返すことで品種開発を行っている。

しかし、少花粉スギや無花粉スギの開発では、雄花の着花を促進するために10Lもの液剤の入ったタンクを背負って山に入り、1本1本ジベレリン処理を行うこともあるのだという。

「少花粉スギや無花粉スギとして配布した原種から花粉が大量に放出される、などという失敗は、絶対に許されません。誤りを防ぐこと、が最優先になります。そのためDNAマーカー等の技術を品種の判定・系統管理にも利用しています」。

特定母樹として指定された林木育種センター開発のエリートツリー等に、このような地道な作業が行われたことを思うと、感動すら覚える。

少花粉スギと言えば、2025年3月、同センターは全国で初めて、エリートツリー由来の少花粉スギ品種「スギ林育2-273」を開発したことを発表した。少花粉スギ品種とは、ほとんど花粉を生産しない特性を持つ品種のこと。そのうえ、特定母樹にも指定されており、優れた成長性を有している。

こうして開発したエリートツリー等を、同センターは原種として全国の地方自治体・民間事業者等に配布している。エリートツリー等を再造林のために広く普及させるには、大量の原種が必要となる。そこで同センターでは今、原種の増産に取り組んでいる。その様子を、次にご紹介していこう。

スギ特定母樹の

原種苗木を大量生産

田村さんと一緒に案内してくれたのは、同センター育種部原種課長の坂本庄生さん。

「こちらが完成したばかりの短期増産用のハウスです。ここで特定母樹の原種苗木の短期増産を始めます。ご覧のように、極めて珍しい木製のハウスです。公共建築物では木材の利用が推奨されていますが、木製を選んだのは機能面で優れているからなんですよ」。

ハウス内に入ると、心地よい木の香りが漂っていた。間口は一般的な軽量鉄骨ハウスよりも広く感じる。間口12m、奥行20m、高さ(肩)3mのハウスを3連棟。この木製ハウスで、これから特定母樹の原種苗木の大量生産が開始される。

木製ハウスの内観。可動式の台の上に、まもなく台木が並べられる予定だ。

「このハウスは最大で8000本の原種苗木を収容して育成が可能ですが、関西、九州の施設と合わせると、24000本の苗木を収容して育成できるようになります。これで計算上は、当面の需要に対応できる体制が整いました。ここでは、当センターが開発した短期増産技術を適用します。それにより、これまでは苗木の生産に5~7年かかっていましたが、短期増産技術により3年にまで期間を短縮できるようになります」。

短期増産技術とは、簡単にいえば、一次増殖の工夫と、長日処理+CO₂施用の組み合わせの技術。

一次増殖の工夫とは、冬季に電熱温床等にさし木することで発根時期を早め、採穂台木の成長期間を長くすること。さらにハウス内の二次増殖において、採穂台木をLEDを使用した長日処理+CO₂施用により成長を促進させること。これにより、3年間で採穂台木1本から平均で125本、最大で430本の苗木を生産できるという。

原種苗木の短期増産のため、長日処理+CO₂施用での実証が行われてきた。

同センターが配布している原種苗木は、2014年度から2023年度までの間に、ほぼ倍増している。特に特定母樹の配布本数は、激増といって良いほどに増加している。前述した関西や九州の施設で短期増産技術が適用されることで、特定母樹の普及加速が可能になる。

開発品種、エリートツリー及び

特定母樹の関係

林木育種事業は、育種の基幹となる「育種集団」と、造林種苗を生産する「生産集団」により推進される。「育種集団」は基本的な性質が良い品種、「生産集団」は森林整備に適した性質を有する品種。

ハウス内の二次増殖は

木製ハウスで行う

一般的に施設園芸用ハウスはパイプや軽量鉄骨で建てられることが多いが、ここで使われているのは木材だ。エリートツリーの原種増産という今後の日本の林業の要となる最先端の設備で、木材が活用されている意義は大きい。木製ハウスにはならではの機能面でのメリットについて、田村さんは次のように説明する。

今回新たに建てられたばかりの木製ハウスの外観。

「鉄骨ハウスは蓄熱しやすいので、夏場に夜の気温が下がりにくい。近年、温暖化が進んでいますから、苗木の生育に悪影響を与える可能性があります。一方で木製のハウスは蓄熱しにくいのがメリットです。また、木には調湿効果があり、結露しにくいのも、木製ハウスのメリットです。湿度が高過ぎると病気が出やすくなりますからね。さらに木に固有の温もりは、例えばハウス内で働く従業員の快適性確保や、人材獲得に有利に働く可能性もあります」。

ハウス内環境を見える化

オフグリッド化も実現

ハウス内では、温度、湿度、CO₂、日射量のデータをセンサーで取得して、制御している。ハウスが立地している茨城県日立市は比較的冷涼であるため、ヒートポンプなどの冷房装置は導入していない。

台木を置くベンチは小分けされており、ベンチごとに細かくLEDや給水、CO₂施用量を調節できるという。細かな設定が可能だから、短期増産技術をフル活用できるのだろう。

温度・湿度・CO₂などを制御する機器。

「このハウスのもう一つの特徴は、緊急時にオフグリッドでも最低限の機能を保つことが可能な点です。太陽光パネルつきのスリッド型遮光システムにより発電していますから、換気扇を回したり給水ポンプを動かすなど、短時間であれば外部電源がなくても苗を枯らしてしまう心配はありません。また、当センターの圃場では、給水に基本的には井戸水を使っており、木製ハウスでもそれを使用しているのですが、井戸水の量が不足することがあるのです。そこで井戸水が豊富な時間帯である夜間にハウス脇のタンクに貯めておき使用しています」(田村さん)。

太陽光パネルつきスリッド型遮光パネル。

CO₂施用チューブと、給水用のノズル。長日処理+CO₂施用で生育を早める。

さらに、ハウス屋根に降った雨水を樋からタンクへと導き、ろ過したうえで、井戸水とともに使用する仕組みも搭載していた。

「いずれも万が一への備えですが、原種苗木の安定供給を担保するために導入したものです」(田村さん)。

最後に一つ、林業関係の皆さまに耳よりの情報を提供しておこう。同センターでは、原種苗木の増産技術を開発してきたが、そこで得た成果は、それ以外の増殖でも参考にできると考え、「スギの原種苗木の短期増産マニュアル」「カラマツの原種苗木の短期増産マニュアル」に取りまとめ、発行した。ご興味を持たれ方は是非、手に取ってみてほしい。

1954年に始まった精英樹選抜育種事業で選ばれた精英樹が、70年超の時を経た今、エリートツリー・特定母樹として全国に広がろうとしている。

PROFILE

森林総合研究所

林木育種センター 育種部 育種第二課長

田村明さん

森林総合研究所

林木育種センター 育種部 原種課長

坂本庄生さん

文:川島礼二郎

写真:高橋大志

FOREST JOURNAL vol.24(2025年夏号)より転載