森林資源に応じたバイオマス利用へ! “地域”から生まれる熱を使った新事業とは

2020/07/23

株式会社sonrakuが小型木質バイオマスコジェネ事業(熱電併給事業)への参入を発表した。従来のバイオマスシステムとの違いはどこにあるのか。ポイントを整理しよう。

今こそ求められる、

中小規模のバイオマス利用

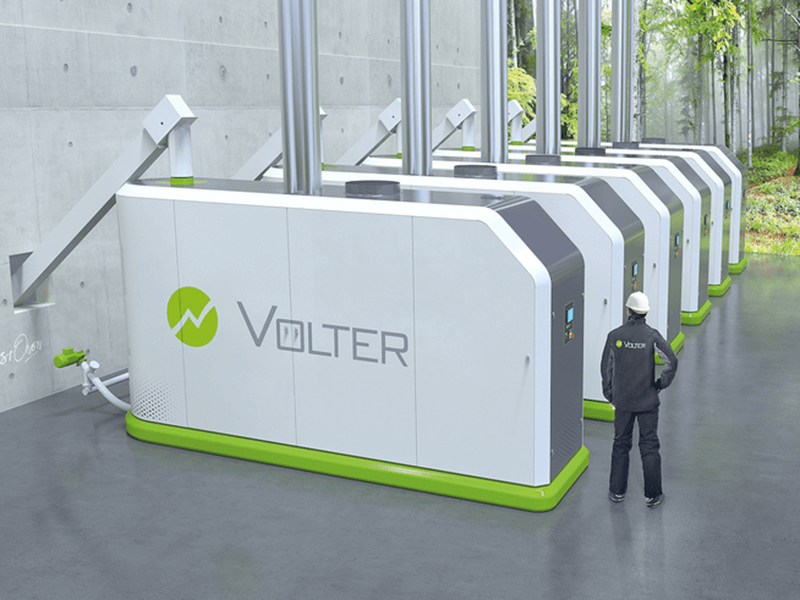

岡山県西粟倉村でエネルギー事業、コンサルティング事業、宿泊事業などを手がける株式会社sonraku。これまで西粟倉村内でバイオマス熱供給事業を手がけてきた同社が新たにめざすのが、熱と電力を同時に供給する小型バイオマスコジェネの普及だ。具体的にはフィンランド・Volter社製小型バイオマスコジェネ設備の全国展開を狙う。

同事業ポイントのひとつは、従来のバイオマス発電と比べると、事業規模が小さくて済むことだ。現在主流となっているバイオマス発電事業は、発電量2MW以上を前提とした大規模なもの。その結果、地域のバイオマス材だけでは燃料をまかないきれず、海外からヤシ殻(PKS)などを輸入しているケースも少なくない。これではバイオマス発電から得られる利益が、海外へと流出してしまう。

それに対して同事業では、バイオマスコジェネ事業から得られる利益をより多く地域に還元するため、バイオマス利用量を2,500t前後と想定して設備の導入を進めていく。これは多くの地域で十分に調達可能な資源量だ。Volter社製小型バイオマスコジェネ設備に換算すると、5台の導入で2,500tの利用量になるという。

それでも資源の調達が困難な場合は、木材資源量に応じて設置台数を選べるというので安心だ。地域の森林の成長量にあわせてバイオマス利用量を設定することは、間伐の促進や林地残材の減少につながり、ひいては持続可能な森林の育成にも貢献する。

電気と熱を同時に提供することで、最大で78%までエネルギー効率を高められることもポイントだ。生み出された電気はFIT(固定買取制度)を利用して販売。熱エネルギーは熱利用施設に販売する。ただし、日本では熱エネルギーを運ぶ設備が整っていないため、必然的に熱利用施設に隣接するかたちで設置することになる。

熱エネルギーは主に給湯に利用されることを想定。宿泊施設や温浴施設、高齢者福祉施設、集合住宅などはもちろん、製材所、農業用ハウス、陸上養殖など、幅広い施設での活用が可能だ。

地域の森林の身の丈にあわせた中小規模のバイオマス利用。これまで開拓が進んでこなかった市場なだけに、同社の取り組みに注目が集まっている。

DATA

文:松田敦