世界基準のアーボリスト技術と知識が学べる!アーボリスト®トレーニング研究所とは?

2020/05/15

アーボリスト®トレーニング研究所は、国内で唯一のアーボリスト養成組織。国際安全技術を基にアーボリスト技術と知識の普及を通じて、安全第一、労働災害事故防止を目指す。今回はリスクマネジメントについて、所長のジョン・ギャスライト氏にお話を伺った。

樹護士アーボリスト®に学ぶ

リスクマネジメント

樹木の生育を助ける木のスペシャリスト、樹護士(アーボリスト)。危険を伴う作業を安全に実施するためのリスクマネジメントとは。アーボリスト®トレーニング研究所(ATI)所長のジョン・ギャスライトさんにお話を伺った。

ギアを駆使して高木に登り、樹勢回復や樹形を整えるために樹上で枝や梢を伐り、それをロープを使って安全に地上まで下ろす。昨今、アーボリスト=伐採屋という勘違いもあるようだが、木を護るのが仕事だ。しかし、どうしてもこの樹木が危険木ということになると技術を使って伐る。

クレーン車などの侵入できない場所で、高木を根本から伐り倒さずに伐採するには、極めて高度な技術が求められる。近年、こうした「特殊伐採」の需要が高まる一方、作業者の安全確保が大きな課題になっている。そこで参考になるのが、欧米の「アーボリカルチャー」だ。

「アーボリカルチャーとは、樹木を健康に育てるための樹木管理全般のこと。特殊伐採も、その一部です。欧米では、1920年代頃から各地の『アーボリスト』たちが、労働災害を情報共有する仕組みをつくり、リスクマネジメントの体系化に取り組んできました」とジョン・ギャスライトさんは語る。

剪定作業。樹高25mのヒノキにSRS技術でツリークライミング。

ATIでは、ツリークライミングやロープワークなど、アーボリストに求められる技術と知識を、世界水準で学ぶことができる。

「樹上でも地上と同じようにチェンソーを扱えるようになることが目標です。そのために大切なのは、ポジション取り。どこにロープを張り、どの枝から落とし、どう移動すれば安定したポジションを確保できるのか。技術だけではなく、最適で安全な作業手順を組み立てる、プランニング能力も養います」。

山の斜面を降りながら作業する 際のデモを見せるジョンさん。

万が一の事故に備えて、樹上レスキュー技術の習得にも力を入れている。ここでは怪我をした仲間を安全に下ろす技術を学ぶが、それ以上に重要なのが、自らがレスキューされやすいポジションで作業する術を身につけることだという。

「レスキューに関する正しい知識があれば、仲間の危険を察知していち早く声掛けすることもできます。常に2人以上で行動するアーボリストにとって、仲間は文字通り命綱です。だからこそ、コミュニケーションが大切。フラットな関係性を構築しておくことが、何よりのリスクマネジメントです」。

レスキュー ボトムアンカーの使い方を説明するジョンさん。

ATIで一定のコースを修了し、試験に合格すると「樹護士アーボリスト®」の資格を取得できる。国際組織も認める世界基準の資格だ。実際に、「樹護士アーボリスト®」の認定者は、海外での特殊伐採を任されるケースもあるという。

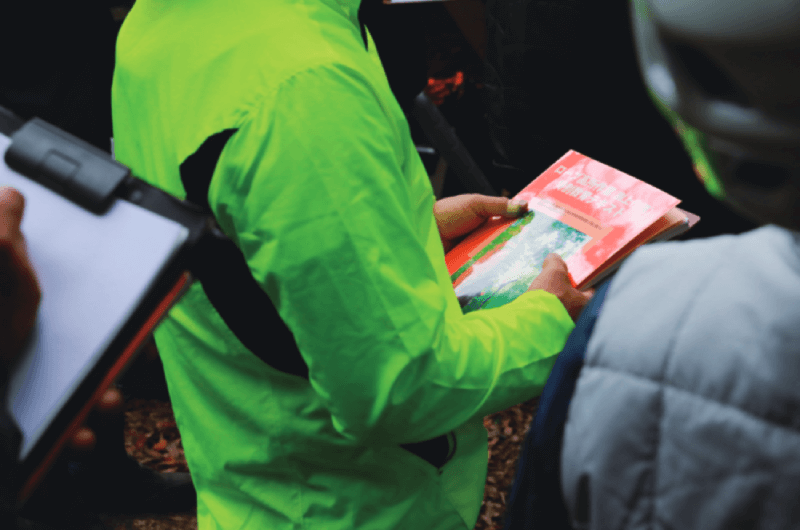

ロープ 高所作業(樹上)特別教育の講師養成セミナーでのレクチャーの様子。

「日本人の森を愛する心や、伝統的な林業の技に、アーボリストの技術が加われば可能性はさらに広がるはず。世界中の子供たちが憧れるヒーローのような職業になるかもしれません。樹木に関わる人がもっと安全に、もっと誇りを持って働けるよう、これからも精一杯取り組んでいきたいですね」。

講習専用の教科書。 講習は実習と座学で行われる。

アーボリスト®トレーニング研究所で身につく安全のこと

・世界基準のアーボリスト技術と知識が学べる

・レスキューに関する理解が深まり、いち早く救助に駆けつけられる

・指導者を育成するプログラムもあり、現場でのスキルの継承ができる

ツリーハウスに住むジョンさんのウェルカムボード。

PROFILE

アーボリスト®トレーニング研究所所長

ISA理事・農学博士・中部大学教授

ジョン・ギャスライトさん

DATA

アメリカに本部を置く国際組織ISA(Inter national Society of Arboriculture)が認める、日本国内で唯一のアーボリスト養成組織。ISAの日本支部であるJAA日本アーボリスト®協会(Japan Arborist®Association)のトレーニング部門として2013 年に独立。国際安全技術をベースにアーボリスト技術と知識の普及を通じて、安全第一、労働災害事故防止を目指す。

問い合わせ

TEL:0561-86-8080

文:松田敦

写真:松尾夏樹(大川直人写真事務所)

FOREST JOURNAL vol.3(2020年春号)より転載