【カーボンクレジット基礎講座】カーボンクレジットの種類とボランタリークレジットのメリットを知る

2025/09/29

日本でも市民権を得つつあるカーボンクレジットだが、J-クレジットだけがカーボンクレジットではない。世界を見渡せば、いろいろな種類のクレジットが流通していることが分かる。押さえておきたい基礎知識を紹介する。

1クレジットは1トン

2020年10月、菅義偉首相(当時)が「2050年カーボンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指す」ことを宣言し、2021年4月には2030年の温室効果ガス排出量を2013年度比で46%削減する目標を表明。以降、目標実現に向けた数々の施策や投資がより注目されるようになった。

カーボンクレジットもその一つ。温室効果ガスの排出削減や吸収によって得られる「排出削減量」を数値化し、取引を可能にしている。1クレジットはCO2換算で1トンの削減を意味し、企業や団体は再生可能エネルギーの導入や森林保全などのプロジェクトを通じて生み出す。

カーボンのオフセット手段として日本で認められているJ-クレジット制度は、宣言からさかのぼること7年、2013年に誕生。従来の国内クレジット制度とJ-VER制度が一本化され、経済産業省・環境省・農林水産省の三者により運営されている。

実は、カーボンクレジットにはさまざまな種類がある。例えば、「ベースライン&クレジット制度」と「キャップ&トレード制度」による差異がある。

ベースライン&クレジット制度

プロジェクトが実施されなかった場合の排出量及び炭素吸収・炭素除去量の見通し(ベースライン排出量など)と実際の排出量等の差分を取引できるように認証するものである。

キャップ&トレード制度

特定の組織や施設からの排出量に対し、一定量の排出枠を設定。実排出量が排出枠を超過した場合、排出枠以下に抑えた企業から超過分の排出権を購入する仕組みとなっている。

公的市場と民間市場

運営主体(市場)による違いもある。

コンプライアンスクレジット

政府や国際機関が定める排出量取引制度に基づいており、一般的に認証や取引のルールが厳しいと言われている。J-クレジットもコンプライアンスクレジットの一種である。

ボランタリークレジット

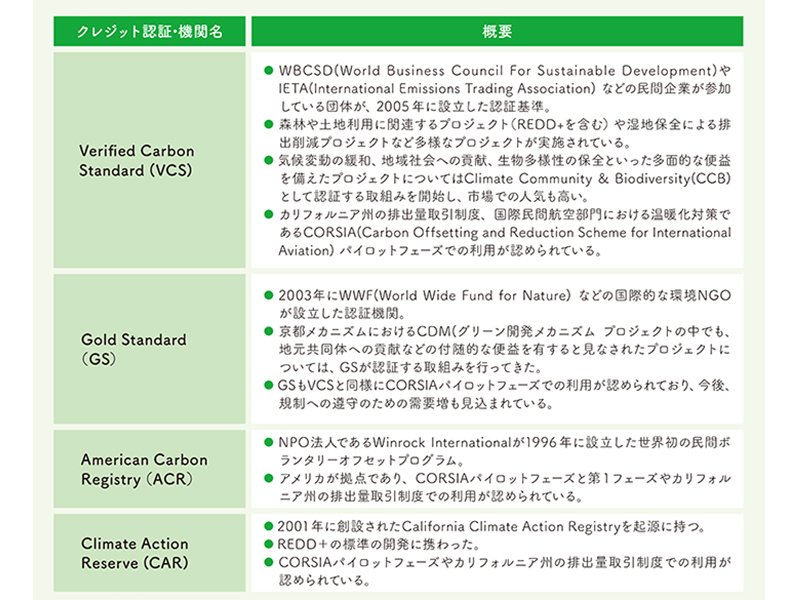

企業などの民間セクターが自主的に行うカーボンオフセット活動。国や地域の制度ではないために自由度が高く、現在も民間企業やNGO団体などによって認証された多種多様なものが全世界で流通している。

日本国内では、ボランタリークレジットの公的機関・公的報告への適用はまだ限定的ではあるが、ボランタリークレジットは事業活動において高い効果が期待されている。ステークホルダーや取引先に活用をアピールすることでブランド力を高めることやCSR活動の一環になるからだ。

紹介した項目以外にも、カーボンクレジットを分ける項目はあり、いろいろな特徴を持ったカーボンクレジットがある。時流に乗るためにも、自社の目的に沿ったものを見つけられるようにアンテナを張っておく必要がありそうだ。

出典:経済産業省

参照

・VERRA HP

・経済産業省HP

・自然電力グループHP「ボランタリークレジットとは?意味・メリット・種類を網羅的に解説」

FOREST JOURNAL vol.25(2025年秋号)より転載